History イシダの歴史

京都から世界へ躍進。

イシダは老舗優良企業として伝統を受け継ぎながら、

時代のニーズに応えて挑戦し続けてきました。

時代の要請に応え起業

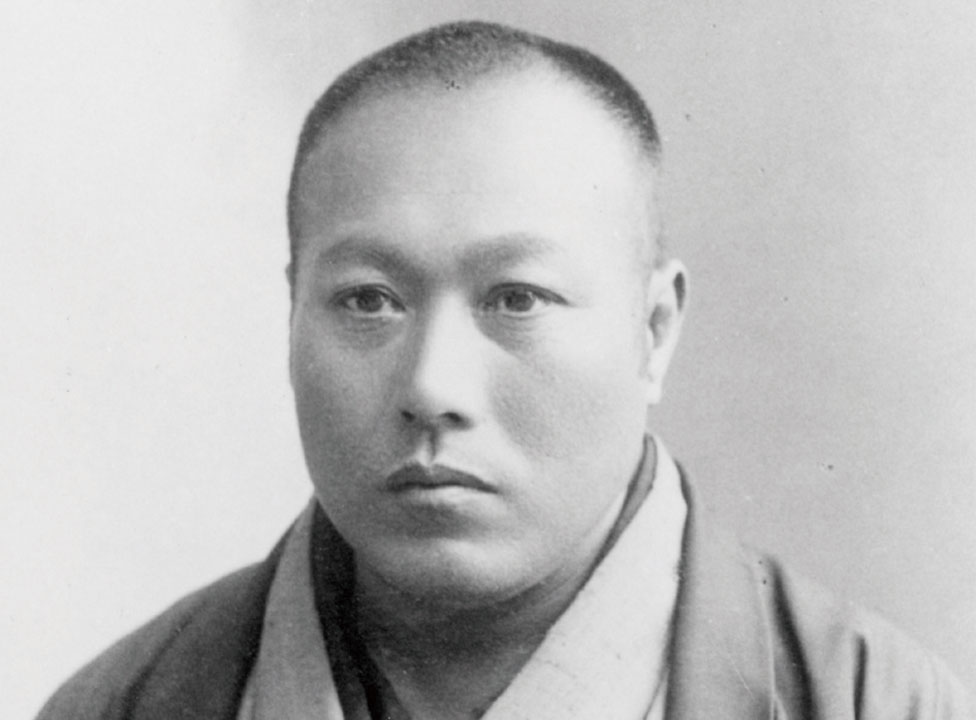

明治という新しい時代を迎え、産業・経済の近代化を支える基盤として衡器の信頼性に対する時代の要請が高まり、明治26年(1893年)、「衡器製作修覆販売所石田音吉」を開業しました。当時、事業家であり、政治家(府会議員)であった二代目石田音吉が、利潤の追求よりも社会の発展・飛躍に寄与したいとの思いから、行政から依頼された衡器の製造・販売を快諾したものです。その後、大正から昭和、そして現在に至るまで製品・技術の開発を進め、時代を代表する数々の計量機器によって産業・経済を支えてきました。

デジタル化対応、システム化へ展開

1960年代、エレクトロニクスの発展でデジタル時代が到来。イシダはそれまでのメカ式ハカリから、電子式ハカリへと研究開発をシフトし、昭和44年(1969年)、業界初の電子計算ハカリ「デジタル75」を発表しました。そして、ハカリを計量システムへと進化させることで、食品の販売を合理化しました。店頭での量り売りだけではなく、現在スーパーマーケットなどで見られる事前に計量包装値付けまでを行う販売を実現したのです。ハカリは重さを示す機器から、重さを売上情報に換算する経営情報センサとして進化を遂げ、経営に活用できる多様なデータ取得を可能にしました。

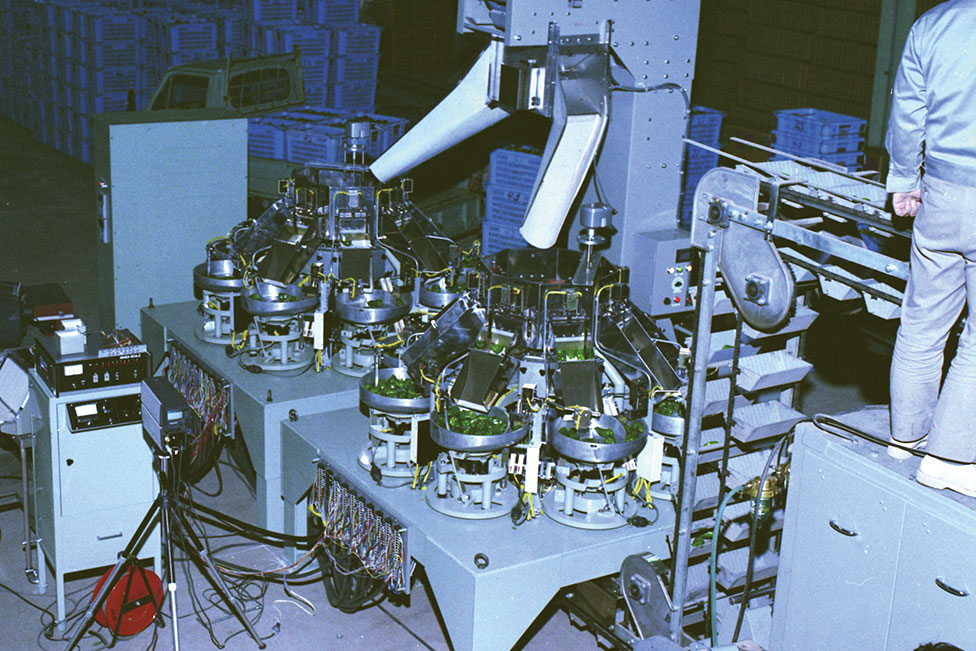

世界初の発明が世界の食品工場を変革

昭和47年(1972年)、世界初となる独自の『組み合わせ計量』技術を使った「コンピュータスケール」が、ピーマン(高知県)の定量自動計量を実現しました。これまで不可能だった様々な重さ・形状のものを連続で大量 に定量計量するシステムは、海外でも“モンスター”と称されイシダの技術は世界から注目を集めました。「コンピュータスケール」の導入は農産地から拡大し、水産地、スナック菓子、部品など多岐にわたる分野に及び、欧州、米国、中南米、アジア、オセアニア、中東、アフリカへと市場を展開。今や食品工場の定量計量に欠かせない技術となっています。

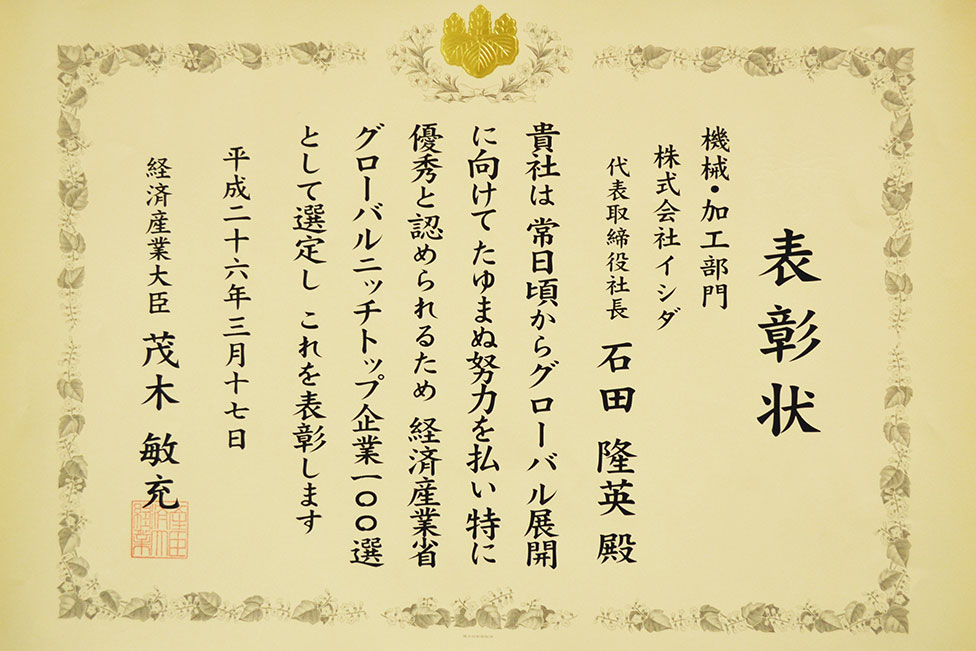

人々に喜ばれ、世の中で必要とされる

どのような時代になっても、社会に必要とされる人や企業は不滅であるとイシダは考えます。「世界の人々に喜ばれ、世の中に必要とされる存在」、これが当社の目指すべき姿「世の適社・適者」です。イシダはこれまで計量技術を核に、常に新技術の開発にチャレンジし、世の中に先進的な製品をお届けしてきました。これからもイシダは、世界中のお客様の声に耳を傾け、日々変化するニーズを先取りし、質の高い製品・サポートの提供を通じて社会に貢献してまいります。

Company イシダを知る

Recruit Contact お問い合わせ

採用についてのお問い合わせは

お気軽にどうぞ。

Recruitment 採用情報

あなたのエントリーをお待ちしています。